挿絵はわかりやすいように倒像を無視して描いてあります

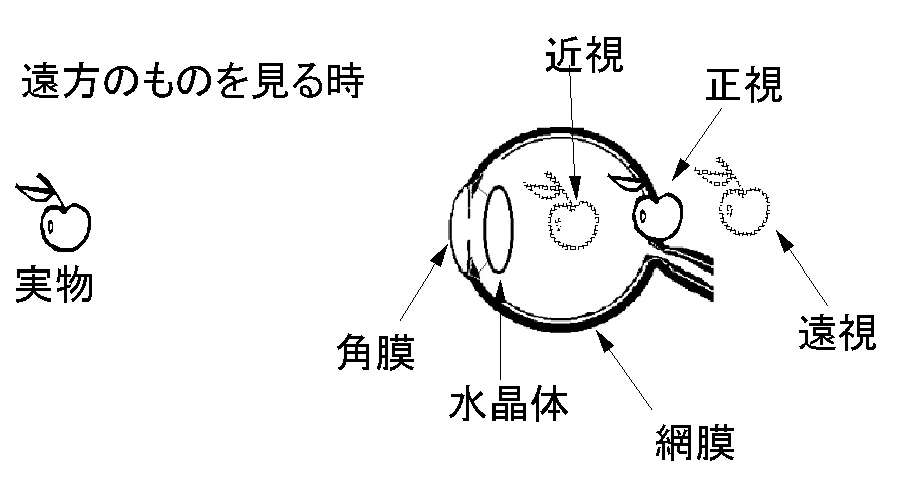

遠視・近視・乱視の状態を屈折といいます。屈折の状態を決定するのは、角膜のカーブ・水晶体の厚み・角膜から網膜までの距離です。遠方のものを見る時、なんの努力もしないで、網膜にピントの合った像が写るのが正視です。網膜の前でピントが合ってしまう場合は、網膜の位置ではぼけた状態で、これを近視といいます。網膜の後でピントが合う場合は、網膜の位置でやはりぼけた状態となり、これを遠視といいます。

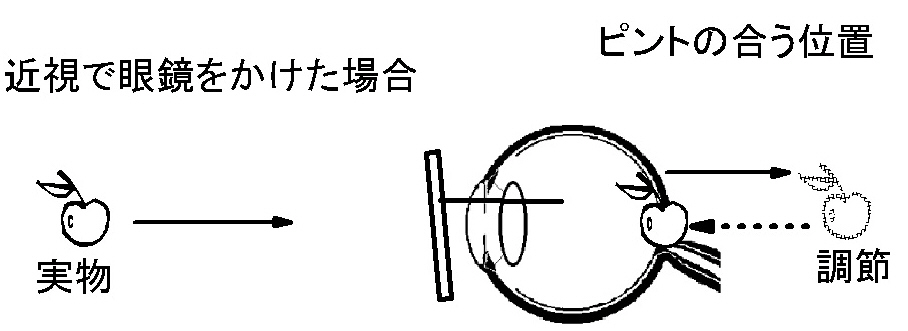

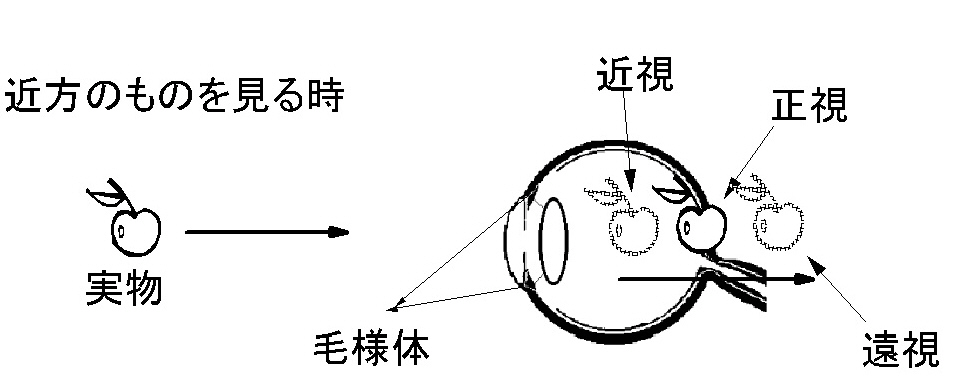

ピントの合う位置は、遠方を見た時に比べ実物が近づくにつれ、後に移動します。眼球がなんの努力もしないでいても、近視の眼はだんだんピントが合うようになります。一方正視の眼はボケ始め、遠視の眼はさらにボケるようになります。しかし、今度は水晶体とつながっている、毛様体の筋肉が緊張して、水晶体の厚さを増して、網膜にピントが合うようにがんばります。これを調節といいます。実物が近づいてくるほど、本来のピントの合う位置は後にずれていきますから、調節する力は大きくする必要があります。また調節のおかげで、正視の人は遠方から近方まで、いつでもピントの合った画像を、見ることができるのです。 ところで、近視の眼はどんな特徴があるでしょうか。近くのものを調節しないで見ることができますね。ですから近視の眼は近くのものを見るのに適した眼と言えます。では、近視はどうして起きるのでしょうか。 人間の眼は、3歳頃はほとんどの人が正視です。そのうちに成長するにつれてだんだん近視の眼を持つ人が、増加します。昭和の前半のデータなどと比較すると、各年齢で近視の割合は、近年で増加をしています。また本をあまり読まない集団と、同年齢の中学生のデータを比較しても、近くを見る機会の多い中学生に近視が多いのが事実です。最近考えられている近視の発生要因は、近くを見ることにより、調節がおこなわれて毛様体が緊張することにより、眼球が変形を起こすことによるのではないかと考えられています。もちろん個体差があって、毛様体の緊張が同じであっても、眼球の変形が起きやすい人と起きにくい人があることは事実です。しかし近くを見ることが多い現在の環境が、近視の増加と密接な関係を持っているのは明らかです。 近方のものを見る場合、近視の眼は調節をしないでもピントの合った像を見ることができます。ところが遠方がよく見えるように、眼鏡などで矯正すると、ちょうど正視の眼に戻った状態ですね。ですから、眼鏡を装用して、近方を見ると調節をしないとはっきり見えないことになります。