挿絵はわかりやすいように倒像を無視して描いてあります

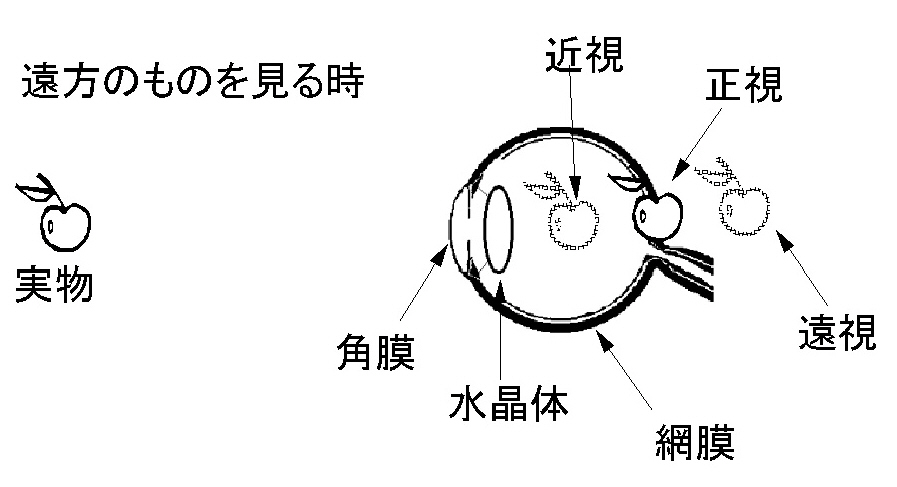

遠視・近視・乱視の状態を屈折といいます。屈折の状態を決定するのは、角膜のカーブ・水晶体の厚み・角膜から網膜までの距離です。遠方のものを見る時、なんの努力もしないで、網膜にピントの合った像が写るのが正視です。網膜の前でピントが合ってしまう場合は、網膜の位置ではぼけた状態で、これを近視といいます。網膜の後でピントが合う場合は、網膜の位置でやはりぼけた状態となり、これを遠視といいます。

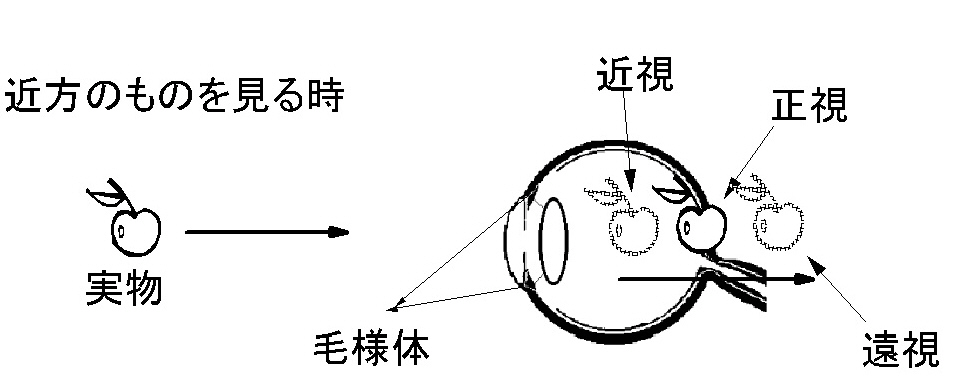

ピントの合う位置は、遠方を見た時に比べ実物が近づくにつれ、後に移動します。眼球がなんの努力もしないでいても、近視の眼はだんだんピントが合うようになります。一方正視の眼はボケ始め、遠視の眼はさらにボケるようになります。しかし、今度は水晶体とつながっている、毛様体の筋肉が緊張して、水晶体の厚さを増して、網膜にピントが合うようにがんばります。これを調節といいます。実物が近づいてくるほど、本来のピントの合う位置は後にずれていきますから、調節する力は大きくする必要があります。また調節のおかげで、正視の人は遠方から近方まで、いつでもピントの合った画像を、見ることができるのです。

ところで、遠視の眼はどんな特徴があるでしょうか。

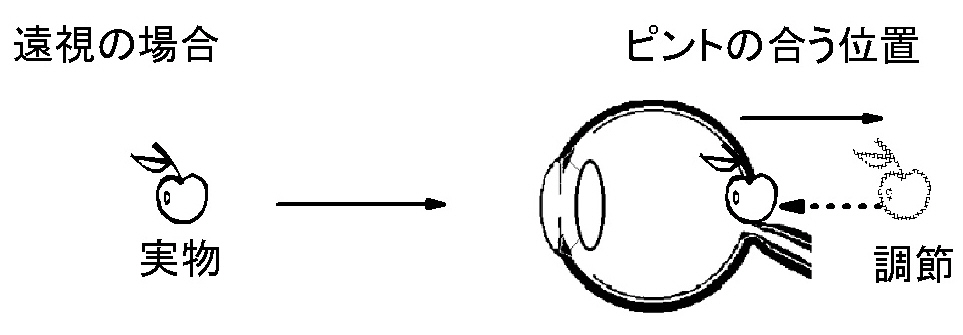

遠視の場合、遠方を見ていても調節をしないと、網膜の後にピントが合ってしまいます。これを網膜にピントを合わせるために、調節をします。遠視の程度が軽ければ、調節によって、遠方のものは鮮明に見えます。実物が近づいて、調節で対応できる間は、鮮明に見えます。調節できる範囲を超えると、像はぼけます。しかし遠視の程度が強い場合、遠方でも調節力が効かず、鮮明な像は得られません。視覚が発達する時期に、鮮明な画像を脳に送ることができないと、脳の解析する能力が発達しない弱視になるので、治療が必要です